Строение и предназначение эндометрия

Эндометрий по своему строению бывает базальным и функциональным. Первый слой остается практически неизменным, а второй регенерирует функциональный слой в период менструации. Если в организме женщины отсутствуют патологические процессы, то его толщина составляет 1-1,5 сантиметра. Функциональный слой эндометрия регулярно изменяется. Такие процессы связаны с тем, что при менструации в полости матки отслаиваются отдельные участки стенок.

Повреждения появляются в период родовой деятельности, при механическом аборте или диагностического взятия материала для проведения гистологии.

Эндометрий выполняет исключительно важную функцию в организме женщины и помогает успешному протеканию беременности. К его стенкам прикрепляется плод. К эмбриону поступают питательные вещества и нужный для жизни кислород. Благодаря слизистому слою эндометрия противоположные стенки матки не слипаются.

Фаза пролиферации

Эндометрий ранней стадии фазы пролиферации (пятый-седьмой день) имеет вид прямых трубочек с небольшим просветом, на его поперечном срезе контуры желез являются круглыми или овальными; эпителий желез низкий, призматический, ядра имеют овальную форму, располагаются у основания клеток, окрашены интенсивно; поверхность слизистой выстилает кубический эпителий. Строма включает в себя веретенообразные клетки с крупными ядрами. А вот спиральные артерии извиты слабо.

В средней стадии (восьмой-десятый день) поверхность слизистой выстилает высокий призматический эпителий. Железы немного извитые. В ядрах выделяется множество митоз. На апикальном крае определенных клеток может выявиться кайма слизи. Строма является отечной, разрыхлённой.

В поздней стадии (одиннадцатый-четырнадцатый день) железы получают извилистое очертание. Просвет их уже расширен, ядра расположены на различном уровне. В базальном отделе некоторых клеток начинают выявляться мелкие вакуоли, которые содержат гликоген. Строма является сочной, увеличиваются ее ядра, окрашиваются и округляются с меньшей интенсивностью. Сосуды становятся извитой формы.

Описанные изменения являются характерными для нормального менструального цикла, могут отмечаться при патологии

- в период второй половины месячного цикла при ановуляторном цикле;

- при дисфункциональном маточном кровотечениивследствие ановуляторных процессов;

- в случае железистой гиперплазии — в разных участках эндометрия.

Когда в функциональном слое эндометрия, соответствующего фазе пролиферации выявляются клубки спиральных сосудов, тогда это говорит о том, что предыдущий менструальный цикл был двухфазным, а в ходе очередных месячных не произошел процесс отторжения всего функционального слоя, он только подвергся обратному развитию.

Цикл менструации у женщин

В женском организме каждый месяц происходят изменения, которые помогают создать оптимальные условия для зачатия и вынашивания ребенка. Период между ними имеет название – менструальный цикл. В среднем его длительность составляет 20-30 дней. Начало цикла – это первый день менструации. Эндометрий при этом обновляется и очищается.

Если во время менструального цикла у женщин отмечаются отклонения, то это свидетельствует о серьезных нарушениях в организме. Цикл делится на несколько фаз:

- пролиферация;

- секреция;

- менструация.

Под пролиферацией подразумевают процессы размножения и деления клеток, которые способствуют разрастанию внутренних тканей организма. Во время пролиферации эндометрия в слизистой оболочке полости матки начинают делиться нормальные клетки. Такие изменения могут проходить при менструации или имеют патологическое происхождение.

Длительность пролиферации в среднем составляет до двух недель. В организме женщины начинает интенсивно увеличиваться эстроген, который вырабатывает уже созревший фолликул. Эту фазу можно разделить на раннюю, среднюю и позднюю стадии. На ранней стадии (5-7 дней) в полости матки поверхность эндометрия покрывается эпителиальными клетками, которые имеют цилиндрическую форму. При этом кровеносные артерии остаются в неизменном виде.

Средняя стадия (8-10 день) характеризуется устиланием плоскости слизистой оболочки эпителиальными клетками, которые имеют призматический вид. Железы отличаются легкой извитой формой, а ядро имеет менее интенсивный оттенок, увеличивается в размерах. В полости матки появляется огромное количество клеток, которые возникли в результате деления. Строма становится отечной и достаточно рыхлой.

Поздняя стадия (11-15 дней) характеризуется однослойным эпителием, который имеет множество рядов. Железа становится извилистой, а ядра располагаются на разных уровнях. Некоторые клетки содержат вакуоли небольшого размера, в которых содержится гликоген. Сосуды отличаются извилистой формой, ядра клеток постепенно приобретают округлую форму и сильно увеличиваются в своих размерах. Строма становится налитой.

Эндометрий матки секреторного типа можно разделить на несколько стадий:

- ранняя (15-18 день менструального цикла);

- средняя (20-23 день, в организме наблюдается выраженная секреция);

- поздняя (24-27 день, в полости матки постепенно угасает секреция).

Менструальную фазу можно разделить на несколько периодов:

- Десквамация. Эта фаза протекает с 28 по 2 день менструального цикла и наступает в том случае, когда в полости матки не произошло оплодотворение.

- Регенерация. Эта фаза длится с третьего по четвертый день. Она начинается до полного отделения функционального слоя эндометрия вместе с началом роста эпителиальных клеток.

Содержание

На сегодняшний день одним из самых распространенных тестов в области функциональной диагностики выступает гистологическое исследование соскоба эндометрия. Для проведения функциональной диагностики зачастую используется так называемый «штриховой соскоб», который подразумевает забор при помощи маленькой кюретки небольшой полоски эндометрия. Весь женский менструальный цикл подразделяется при этом на три фазы: пролиферация, секреция, кровотечения. Кроме того, фазы пролиферации и секреции подразделяют на раннюю, среднюю, а также позднюю; а фазу кровотечения — на десквамацию, а также регенерацию. Исходя из данного исследования, можно говорить о том, что эндометрий соответствует фазе пролиферации или какой-то другой фазе.

При оценивании изменений, которые происходят в эндометрии, следует учитывать длительность цикла, его основные клинические проявления (отсутствие или наличие послеменструальных или предменструальных отделений крови, продолжительность менструального кровотечения, объем кровопотери и прочее).

Нормальная структура

Гистероскопия помогает врачу осмотреть полость матки, чтобы сделать оценку структуры желез, новых кровеносных сосудов и определить толщину клеточного слоя эндометрия.

Если проводить исследование в разные фазы менструального цикла, то результат обследования будет отличаться. Например, к концу периода пролиферации базальный слой начинает увеличиваться, поэтому не реагирует на любые гормональные воздействия. В самом начале периода цикла внутренняя слизистая полость матки имеет розоватый оттенок, гладкую поверхность и небольшие участки не полностью отделившегося функционального слоя.

На следующем этапе в организме женщины начинает нарастать эндометрий пролиферативного типа который связан с делением клеток. Кровеносные сосуды расположены в складках и возникают в результате неравномерного утолщения слоя эндометрия. Если в организме женщины отсутствуют патологические изменения, то функциональный слой должен полностью отторгаться.

Пременопауза

Так как объем этого слоя и интенсивность его обновления напрямую зависят от гормонального статуса пациентки, в норме размер эндометрия отличается в пременопаузе. То есть при изменении гормонального статуса.

Толщина эндометрия при гиперплазии и в норме при пременопаузе

| Стадия | Норма в мм | Патология |

| Дни менструации | Не более 4 (редко 5, в самом начале пременопаузы) | Более 5 в конце пременопаузы и более 7 в ее начале |

| Начало пролиферативной стадии | Не более 7 | Более 8-9 в середине пременопаузы (чуть больше в ее начале, и чуть меньше – в конце) |

| Конец пролиферативной стадии | Не более 11 | Более 12 |

| Секреторная стадия | Не более 16 | 17 и более |

На основании одной только толщины эндометрия не ставится диагноз гиперплазия. Однако его размеры играют значительную роль в диагностике, так как помогают определиться с необходимыми исследованиями.

Формы отклонения

Любые отклонения в толщине эндометрия возникают в результате функциональных причин или патологических изменений. Функциональные нарушения проявляются на ранних сроках беременности или через неделю после оплодотворения яйцеклетки. В полости матки постепенно утолщается детское место.

Патологические процессы возникают в результате хаотичного деления здоровых клеток, которые образуют излишки мягких тканей. В таком случае в теле матки образуются новообразования и опухоли злокачественного характера. Эти изменения чаще всего возникают в результате гормонального сбоя при гиперплазии эндометрия. Гиперплазия бывает нескольких форм.

- Железистая. В таком случае полностью отсутствует четкое разделение между базальным и функциональным слоем. Численность желез увеличивается.

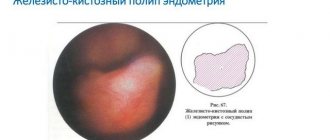

- Железисто-кистозная форма. Определенная часть желез образует кисту.

- Очаговая. В полости матки начинают разрастаться ткани эпителия и образуются многочисленные полипы.

- Атипическая. В организме женщины изменяется структура строения эндометрия и уменьшается количество соединительных клеток.

Эндометрий матки секреторного типа появляется во второй фазе менструального цикла, в случае зачатия он помогает плодному яйцу прикрепиться к стенке матки.

Лечение

Лечение проводится двумя способами:

- Консервативное лечение предполагает использование препаратов для нормализации гормонального уровня. Задействуются комбинированные оральные контрацептивы, антагонисты гонадотропин-рилизинг-фактора, гестагены;

- При хирургическом лечении проводится лазерное или электрическое прижигание, и в редких случаях, ампутация матки.

Подробнее о подходах к терапии можно прочитать в статье «Лечение гиперплазии эндометрия матки».

Секреторный тип

В период менструального цикла большая часть эндометрия отмирает, но при наступлении менструации он восстанавливается при помощи деления клеток. Спустя пять дней, структура эндометрия становится обновленной и является достаточно тонкой. Эндометрий матки секреторного типа имеет раннюю и позднюю фазу. Он имеет способность нарастать и с началом менструации увеличивается в несколько раз. В первой стадии внутренняя оболочка матки покрывается цилиндрическим низким эпителием, который имеет трубчатые железы. Во втором цикле эндометрий матки секреторного типа покрывается толстым слоем эпителия. Железы в нем начинают удлиняться и приобретать волнистую форму.

В стадии секреторной формы эндометрий изменяет свою первоначальную форму и значительно увеличивается в размере. Структура слизистой оболочки становится мешотчатой, проявляются железистые клетки, через которые выделяется слизь. Для секреторного эндометрия характерна плотная и гладкая поверхность, имеющая базальный слой. При этом он не проявляет активность. Секреторный тип эндометрия совпадает с периодом образования и дальнейшего развития фолликулов.

В клетках стромы постепенно накапливается гликоген, а определенная их часть трансформируется в децидуальные клетки. В конце периода желтое тело начинает инволюционировать, при этом прекращается работа прогестерона. В секреторной фазе эндометрия может развиться железистая и железисто-кистозная гиперплазия.

Виды хронического эндометрита

По морфологическим признакам хронический эндометрит делится на 3 вида:

— Эндометрит атрофический

(железы атрофируются, возникает фиброз стромы, она инфильтрируется лимфоидными элементами).

— Эндометрит кистозный.

Развивается, когда протоки желез передавливаются фиброзной тканью. Содержимое желез при этом начинает сгущаться, что и приводит к формированию кистозных образований.

— Эндометрит гипертрофический.

Этот вариант болезни связан с гиперплазией слизистой оболочки.

Причины возникновения железисто-кистозной гиперплазии

Железисто-кистозная гиперплазия встречается у женщин разного возраста. В большинстве случаев образования возникают в секреторном типе эндометрия в период гормональной перестройки.

К врожденным причинам железисто-кистозной гиперплазии относятся:

- наследственные генетические отклонения;

- гормональный сбой в период полового созревания у подростков.

К приобретенным патологиям относятся:

- проблемы гормональной зависимости – это эндометриоз и мастопатия;

- воспалительные процессы в половых органах;

- инфекционные патологии в органах малого таза;

- гинекологические манипуляции;

- выскабливание или аборт;

- нарушения в правильной работе эндокринной системы;

- избыточная масса тела;

- поликистоз яичников;

- артериальная гипертензия;

- угнетенная функция печени, молочной железы и надпочечников.

Если в семье у одной из женщин диагностировали железисто-кистозную гиперплазию эндометрия, то другим девушкам нужно с особой внимательностью относиться к своему здоровью. Важно регулярно приходить на профилактический осмотр к гинекологу, который сможет вовремя определить возможные отклонения или патологические нарушения в полости матки.

Фаза секреции

В период ранней стадии фазы секреции (пятнадцатый восемнадцатый день) в эпителии желез выявляется субнуклеарная вакуолизация; вакуолями оттесняются в центральные отделы клетки ядра; ядра расположены на одном уровне; в вакуолях содержатся частички гликогена. Просветы желез являются расширенными, в них уже могут выявиться следы секрета. Строма эндометрия является сочной, рыхлой. Сосуды приобретают еще большую извитость. Подобная структура эндометрия обычно встречается при таких гормональных нарушениях:

- в случае неполноценного желтого тела в конце месячного цикла;

- в случае запоздалого наступления овуляции;

- в случае циклических кровотечениях, которые наступают вследствие гибели желтого тела, которое не достигло стадии расцвета;

- в случае ациклических кровотечениях, которые обусловлены ранней гибелью еще неполноценного желтого тела.

В течение средней стадии фазы секреции (девятнадцатый – двадцать третий день) расширены просветы желез, у них складчатые стенки. Эпителиальные клетки являются низкими, наполнены секретом, который отделяется в просвет железы. В строме во время двадцать первого-двадцать второго дня начинает появляться децидуаподобная реакция. Спиральные артерии являются резко извитыми, образовывают клубки, что выступает одним из самых достоверных признаков абсолютно полноценной лютеиновой фазы. Такая структура эндометрия может отмечаться:

- при повышенной продолжительной функции желтого тела;

- из-за приема больших дозировок прогестерона;

- во время раннего срока маточной беременности;

- в случае прогрессирующей внематочной беременности.

В период поздней стадии фазы секреции (двадцать четвертый – двадцать седьмой день) из-за регресса желтого тела сводится к минимуму сочность ткани; уменьшается высота функционального слоя. Нарастает складчатость желез, получая пилообразную форму. В просвете желез находится секрет. У стромы интенсивно выражена периваскулярная децидуаподобная реакция. Спиральными сосудами образуются клубки, которые тесно прилегают друг к другу. На двадцать шестой-двадцать седьмой дни венозные сосуды заполнены кровью с появлением тромбов. Инфильтрация лейкоцитами появления в строме компактного слоя; возникают и нарастают очаговые кровоизлияния, а также участки отека. Такое состояние нужно дифференцировать с эндометритом, когда клеточный инфильтрат находится преимущественно вокруг желез и сосудов.

Клинические проявления

Железисто-кистозная гиперплазия, которая образуется в секреторном эндометрии, проявляется следующими симптомами.

- Нарушения менструального цикла. Мажущие кровянистые выделения между менструациями.

- Выделения не обильные, но с кровавыми плотными сгустками. При длительных кровопотерях у пациенток может возникнуть анемия.

- Болезненность и дискомфортные ощущения в нижней части живота.

- Отсутствие овуляции.

Патологические изменения можно определить на очередном профилактическом осмотре у гинеколога. Железисто-кистозная гиперплазия секреторного эндометрия не рассасывается самостоятельно, поэтому важно вовремя обратиться за помощью к квалифицированному врачу. Только после комплексной диагностики специалист сможет назначить терапевтическое лечение.

Постменопауза

На этом этапе месячные прекращаются. Менструального цикла больше нет, а значит, эндометрий более не обновляется. Его толщина больше почти не изменяется, она становится более или менее стабильной. В глубокой постменопаузе размер этого слоя вообще является стабильным.

На УЗИ

Диагноз гиперплазия можно поставить гораздо проще. Если размер этого слоя превышает 11 мм, то необходимо провести диагностическое выскабливание эндометрия.

Методы диагностики

Диагностировать железисто-кистозную гиперплазию секреторного эндометрия можно при помощи следующих методов диагностики.

- Диагностический осмотр у гинеколога.

- Анализ анамнеза пациентки, а также определение наследственных факторов.

- Ультразвуковое исследование полости матки и органов малого таза. В матку вводится специальный датчик, благодаря которому врач осматривает и замеряет эндометрий матки секреторного типа. А также он проверяет, есть ли полипы, кистозные образования или узелки. Но, ультразвуковое исследование не дает максимально точного результата, поэтому пациенткам назначаются и другие методы обследования.

- Гистероскопия. Такое обследование проводят специальным медицинским оптическим аппаратом. Во время диагностики делают дифференциальное выскабливание секреторного эндометрия матки. Полученный образец отправляется на гистологическое исследование, которое определит наличие патологических процессов и тип гиперплазии. Эту методику нужно проводить перед наступлением менструации. Полученные результаты являются наиболее информативными, поэтому гинекологи смогут поставить правильный и точный диагноз. При помощи гистероскопии можно не только определить патологию, но и выполнить хирургическое лечение пациентки.

- Аспирационная биопсия. Во время гинекологического осмотра врач делает соскоб секреторного эндометрия. Полученный материал отправляется на гистологию.

- Гистологическое исследование. Этот метод диагностики определяет морфологию диагноза, а также тип гиперплазии.

- Лабораторные исследования на уровень гормонов в организме. При необходимости гормональные нарушения проверяются в щитовидной железе и надпочечниках.

Только после тщательного и комплексного обследования врач сможет поставить правильный диагноз, а также назначить эффективное лечение. Гинеколог в индивидуальном порядке подберет медикаменты и их точные дозировки.

Патология

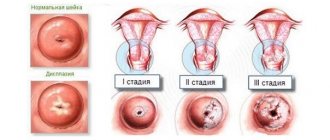

Знание нормального строения эндометрия крайне важно для определения патологических состояний репродуктивной системы. Наиболее распространенные патологии внутреннего маточного слоя:

- аденомиоз – патологическое прорастание эндометрия в нижележащие слои;

- эндометриоз – разрастание клеток внутреннего слоя за пределы матки;

- рак;

- синдром Ашермана – склерозирование полости матки за счет синехий, которые начинают образовываться при повреждении базального слоя. По мере заживления ткань замещается рубцовой. Чаще наблюдается после грубых манипуляций – аборт, выскабливание, гистерорезектоскопия. При постоянном воспалительном очаге, который расплавляет ткани – туберкулез, эндометрит, раковая опухоль.

К сожалению, далеко не все женщины знают о нормальном строении внутреннего слоя матки, обеспечивающего прикрепление зародыша и вынашивание. Важно помнить, что грубое вмешательство оставляет на эндометрии неизгладимый след, который не всегда легко исправить. Последствия тяжелой патологии базального слоя, который не способен выполнять свои функции, могут привести к бесплодию.

Конкурс «био/мол/текст»-2011

Эта статья представлена на конкурс научно-популярных работ «био/мол/текст»-2011 в номинации «Лучшая обзорная статья».

Стволовые клетки уже занимают свое место в современной клинической практике. Существуют отработанные схемы по выделению субпопуляций стволовых клеток, их культивированию и даже коррекции их дифференцировки в заданном направлении. Но этих достижений недостаточно для реализации всех надежд, которые возлагаются на клеточные технологии.

Ни один из существующих на данный момент источников стволовых клеток человека или методов их получения не может полностью обеспечить потребности исследователей и требования клиницистов . Использование эмбриональных стволовых клеток кроме лавины вопросов этического характера несет с собой высокий риск онкологических осложнений. Получение же взрослых стволовых клеток (син.: региональные стволовые клетки, соматические стволовые клетки), лишенных перечисленных недостатков, ассоциировано с применением инвазивных, травмирующих, болезненных для донора (зачастую не без риска осложнений) и, что немало важно, дорогостоящих процедур. Все это, безусловно, ограничивает экспериментальные исследования стволовых клеток человека и тормозит внедрение клеточных технологий в клиническую практику.

Рекомендуется ознакомиться с другими статьями по стволовым клеткам: «Щадящие стволовые клетки» [17], «Была клетка простая, стала стволовая» [18], «Снежный ком проблем с плюрипотентностью» [19]. — Ред.

В данной статье предлагается рассмотреть возможность использования эндометрия в качестве источника стволовых клеток.

Сравнительная характеристика стволовых клеток эндометриального происхождения

Стволовые клетки эндометрия представляют собой неоднородный пул прогениторных клеток, которые обладают всеми свойствами, необходимыми для признания их плюрипотентными. Доказана их способность к образованию клеточных колоний в культуральной среде, самообновлению и самоподдержанию этих колоний. Определена важнейшая с практических позиций их способность дифференцироваться в различные производные экто- и мезодермы. Описан комплекс специфических маркеров, соответствующий стандартному набору поверхностных белков мезенхимальных стволовых клеток.

Более того, ряд характеристик клеток-предшественниц эндометрия выгодно отличает их от стволовых клеток иного происхождения.

Источник данного вида прогениторных клеток является, несомненно, легкодоступным. Получение менструальной ткани для выделения стволовых клеток не сопряжено с травмирующими процедурами для донора, может осуществляться неоднократно от одного донора. Исключены какие-либо осложнения, связанные с забором материала. Также технология получения стволовых клеток из менструальной ткани требует минимальных финансовых затрат.

Немаловажным аспектом для выбора оптимального источника стволовых клеток является количество искомых клеток на единицу ткани. Выделение стволовых клеток из прочих постнатальных тканей усложняется крайне низким их содержанием (менее тысячной доли процента в случае пуповинной крови на сроке доношенной беременности). В ткани же эндометрия до 0,22% эпителиальных клеток и до 1,25% стромальных клеток обладают клоногенным потенциалом [2].

Многими исследователями отмечена более высокая скорость пролиферации стволовых клеток эндометриального происхождения без уменьшения продолжительности жизни колонии за счет повышенной теломеразной активности [4–6].

Очевидно преимущество стволовых клеток эндометриального происхождения перед эмбриональными стволовыми клетками — при отсутствии несоответствия этическим и законодательным нормам применение взрослых стволовых клеток, несомненно, обладает меньшим онкогенным потенциалом. Другой положительной стороной использования взрослых стволовых клеток является возможность аутотрансплантации клеточных продуктов, полученных на их основе, что полностью решает иммунологические вопросы, которые всегда сопровождают терапию стволовыми клетками. Кроме того, существуют данные о способности мезенхимальных стволовых клеток, свойствами которых обладают и эндометриальные стволовые клетки, оказывать антипролиферативное, противовоспалительное и иммуномодулирующее действие [7–9].

Самым привлекательным свойством эндометриальных стволовых клеток является их пластичность. Доказана их способность развиваться в хондрогенном, адипогенном, остеогенном, кардиогенном, нейрогенном направлениях in vitro под действием стимулов среды (рис. 2). Не все исследователи согласны со способностью соматических стволовых клеток изменять свою специализацию и дифференцироваться в производные других зародышевых листков. Для практического использования этого качества стволовых клеток не так уж и важно, подвергаются ли клетки истиной трансдифференцировке под действием факторов микроокружения или это «превращение» происходит из-за неоднородности культуры стволовых клеток или слияния стволовой и зрелой клеток. Так или иначе — это свойство эндометриальных стволовых клеток выгодно выделяет их среди других стволовых клеток [4], [5], [10], [11].

Рисунок 2. Дифференцировка мезенхимальных стволовых клеток эндометриального происхождения в кардиомиоциты. Иммуноцитохимическим методом обнаружены маркеры кардиомиоцитов — тропонин, актин и коннексин 43.

[4]

Перспективы

Стволовые клетки эндометриального происхождения имеют большой потенциал для использования с целью изучения свойств стволовых клеток, поиска новых факторов, определяющих дифференцировку прогениторных клеток, применения генно-инженерных технологий для реализации требуемых клеточных свойств. Перспективно также их использование в клинической практике для терапии различных заболеваний, возможно, неизлечимых прежде.

Высокая потребность в данном виде клеток может потребовать организации программ донорства менструальной ткани, банков криоконсервированных стволовых клеток эндометриального происхождения. Возможность аутодонорства может послужить стимулом для женщин репродуктивного возраста для участия в подобного рода программах.