Радикальное лечение рака шейки и тела матки

Операция Вертгейма полностью соответствует приведенным выше требованиям. Суть ее заключается в удалении матки с придатками (маточные трубы и яичники), верхней трети влагалища, а также поддерживающих матку связок и окружающей жировой клетчатки с лимфоузлами.

Показаниями к проведению операции являются рак шейки и тела матки. Но в некоторых случаях хирургическое вмешательство не рекомендовано:

- при наличии отдаленных метастазов;

- в случае огромных размеров опухоли, с прорастанием сосудов и рядом расположенных органов, а иногда и стенок таза;

- при тяжелых сопутствующих патологиях;

- в старческом возрасте.

Подготовка и показания к операции

Хирургическое вмешательство может использоваться в качестве самостоятельной терапии или быть частью комбинированного лечения. Если пациентке диагностирован плоскоклеточный высокодифференцированный рак на стадии T1bN0M0, то проведение операции Вертгейма позволяет устранить патологию без дополнительного назначения химио- или лучевой терапии.

Радикальная гистерэктомия показана пациенткам в следующих случаях:

- Развитие злокачественной опухоли в матке;

- Миома, размеры которой превышают 12 недель беременности;

- Возникновение симптомной миомы матки;

- Быстрое увеличение новообразования в размерах;

- Рак шейки матки;

- Некротические изменения узла миомы матки;

- Развитие маточного кровотечения на фоне анемии;

- Наличие аденомиоза 3-4 степени в анамнезе;

- Развитие подслизистой миомы;

- Изменение пола;

- Возникновение хронического болевого синдрома в области малого таза;

- Выпадение влагалища и матки;

- Неэффективность консервативной терапии или лечебных выскабливаний при патологиях эндометрия.

Перед операцией важно пройти комплексную диагностику. Это позволит снизить риск развития осложнений во время хирургического лечения и в послеоперационный период. Обследование включает в себя следующие манипуляции:

- Клиническое исследование крови и мочи;

- Коагулограмма – определение свертываемости крови;

- Биохимическое исследование крови. Необходимо определить такие показатели: общий белок, АЛТ, АСТ, холестерин, креатинин, глюкоза;

- ЭКГ;

- Мазки из влагалища, шейки матки и уретры, чтобы определить микрофлору и наличие воспаления;

- Определение инфекций, передающихся половым путем (уреаплазмоз, хламидиоз, герпес-вирус, ВПЧ), посредством ПЦР;

- Цитологическое исследование шейки матки;

- Определение группы крови и резус-фактора, чтобы перед оперативным вмешательством подготовить не менее 1 литра крови нужной группы;

- Кольпоскопия при наличии патологий шейки матки;

- Диагностическое выскабливание с последующей гистологией эндометрия;

- Рентгенография легких или флюорография;

- УЗИ органов малого таза;

- Исследование крови на ВИЧ и сифилис.

Если у пациентки выявлена миома матки большого размера или выраженный эндометриоз, то показана гормональная терапия на протяжении 3-6 месяцев перед операцией. Она направлена на стабилизацию роста узлов и прогрессирования патологии.

Важно! Перед хирургическим вмешательством необходимо пройти осмотр у терапевта, стоматолога, провести санацию кариозных зубов при необходимости.

При наличии варикозного поражения вен нижних конечностей необходимо за 2-3 месяца до операции по удалению матки с придатками назначить соответствующую терапию. Однако прием антиагрегантов следует прекратить за 10-14 дней до хирургического вмешательства.

За 1 день до проведения операции следует перейти на стол №1, который предполагает употребление жидкой и протертой пищи. Вечером и утром необходимо провести очистительную клизму. В день хирургического вмешательства запрещено пить и есть.

Операция Вертгейма по поводу рака шейки матки

Если говорить о лечении данной патологии, следует отметить, что названная операция может применяться как самостоятельно, так и в составе комбинированной терапии.

В случае диагностирования плоскоклеточного высокодифференцированного рака (стадия T1bN0M0) указанная операция может радикально решить проблему без привлечения таких методов как химио- и лучевая терапия. Однако чаще всего операция Вертгейма является компонентом комбинированного лечения.

При раке тела матки (даже в стадии IB) всегда назначаются и другие методы терапии, помимо хирургического вмешательства.

Операция Вертгейма: ход операции

Хирургическое вмешательство по радикальному удалению матки с придатками включает в себя несколько этапов. К ним относятся:

- Доступ.

- Пересечение маточных связок.

- Мобилизация маточных труб и яичников.

- Мобилизация мочевого пузыря.

- Перевязка и пересечение основных питающих сосудов.

- Удаление тканей с передней поверхности шейки матки.

- Пересечение связок, фиксирующих матку сзади (крестцово-маточных).

- Пересечение связок шейки матки.

- Резекция шейки матки.

- Гемостаз культи влагалища.

- Перитонизация.

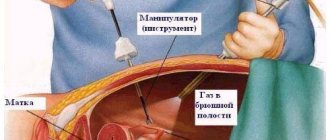

Хирургический доступ

Операция Вертгейма – обширное вмешательство, требующее хорошей визуализации операционного поля и возможности манипуляций, не сопровождающихся трудностями или ограничениями. Поэтому разрез должен быть адекватным. Мини-доступы и эндоскопическая хирургия в данном случае не подходят. В вопросах лечения онкологических заболеваний косметический результат по значимости стоит на последнем месте.

Обычно выполняется срединная продольная лапаротомия (рассечение передней брюшной стенки по белой линии живота с обходом пупка) или доступ по Черни (поперечная лапаротомия с рассечением прямых мышц живота).

Показания

Удаление матки является обширной операцией, что требует для её проведения наличия определенных показаний:

- онкологические заболевания органов малого таза;

- массивное маточное кровотечение, не поддающееся остановке;

- выпадение и опущение органа;

- множественные спайки после воспалительного процесса;

- обширное разрастание эндометрия;

- гнойно-воспалительные процессы, не поддающиеся медикаментозному лечению;

- длительные эрозивные изменения.

Мобилизация матки

С этой целью пересекаются круглая связка матки, собственная и подвешивающая связки яичника, а также маточный конец трубы. Все указанные образования должны быть пересечены, по возможности, в местах, лишенных сосудов. Это позволит уменьшить кровопотерю. Сама же матка берется на зажимы и отводится в сторону.

После пересечения подвешивающей связки яичника становится возможным удаление придатков матки. Главное, при их мобилизации – не повредить мочеточник. Для этого в ходе операции обязательна пальпация широкой связки матки. На заднем ее листе обычно легко находится мочеточниковая складка. Эта манипуляция позволяет выполнить мобилизацию матки и придатков без повреждения мочеточников.

После вскрытия пузырно-маточной складки мочевой пузырь тупфером отделяют от передней стенки шейки матки. Делать это следует не отклоняясь от центральной линии, чтобы снизить риск ранения сосудистых сплетений.

Если мочевой пузырь сращен с маткой спайками, отделение его может представлять трудности. Начинают манипуляцию в таком случае от круглых связок и идут к шейке по участкам с наибольшей подвижностью, отделяя пузырь ножницами.

Далее операция Вертгейма предполагает перевязку сосудов. Основной сосудистый пучок матки – маточная артерия и сопровождающие ее вены, идущие по ребру матки. Перевязка их осуществляется на уровне внутреннего зева.

Для дополнительной мобилизации матки выполняется рассечение предпузырной фасции и смещение тупым путем тканей с передней поверхности шейки матки вниз. Далее пересекаются связки, которые ранее были недоступны для манипуляций: крестцово-маточные и связки шейки. После этого гистерэктомия выходит на завершающий этап.

Собственно гистерэктомия, гемостаз и перитонизация

Влагалищный свод вскрывается, шейка матки берется на зажимы и поэтапно отсекается от влагалища. После этого выполняются гемостаз и перитонизация. Культю влагалища нельзя ушивать наглухо, она может послужить естественным дренажом в случае каких-либо патологических процессов в полости малого таза и скопления там гноя или крови.

Влагалищную трубку обрабатывают особым образом. Стенки влагалища сшивают с пузырно-маточной и прямокишечно-маточной складками, а также с крестцово-маточными связками, достигая тем самым гемостаза и перитонизации.

Осложнения, возникающие в раннем послеоперационном периоде

Послеоперационный период могут осложнить:

- Инфицирование швов (не только кожных, но и внутренних).

- Перитонит и сепсис.

- Кровотечение из области швов, в том числе и внутреннее.

- Гематомы области шва.

- Дизурия.

- ТЭЛА (тромбоэмболия легочной артерии).

Даже строжайшее соблюдение стерильности не всегда позволяет избежать гнойных осложнений. Обусловлено это тем, что операция выполняется пациентам, организм которых и так ослаблен борьбой со злокачественной опухолью, иммунитет снижен. Поэтому воспаление швов у них – возможная ситуация. С целью профилактики данного состояния в послеоперационном периоде обязателен курс антибиотиков.

Кровотечение и появление гематом свидетельствует о недостаточном гемостазе. Назначения кровоостанавливающих препаратов не всегда бывает достаточно, порой требуется повторное хирургическое вмешательство – ревизия раны и прошивание кровоточащих сосудов.

Дизурия – частое и болезненное мочеиспускание. Появление данного симптома возможно при повреждении слизистой мочеиспускательного канала катетером и возникновении травматического уретрита.

ТЭЛА может возникнуть как осложнение тромбоза вен нижних конечностей. Именно поэтому в послеоперационном периоде назначаются антикоагулянты («Гепарин») и рекомендуется ношение компрессионных чулок или эластических бинтов.

Восстановительный период

Длительность и тяжесть послеоперационного периода зависит от множества факторов: индивидуальных особенностей организма, тяжести заболевания, подготовительных мероприятий и вида операции.

Реабилитационные мероприятия, направленные на устранение осложнений и ускорение восстановительных процессов организма, выглядят следующим образом:

- первые сутки после оперативного вмешательства сопровождаются выраженным болевым синдромом, для снятия которого применяются анальгетики;

- ношение компрессионного белья и прием антикоагулянтов помогают избежать тромбоэмболических осложнений;

- для восстановления объема крови назначается инфузионная терапия;

- обработка послеоперационной раны и своевременная перевязка являются основными методами в борьбе с инфекцией;

- воздержание от половых контактов должно длиться не менее 6 недель.

Немаловажную роль для женщины в период после удаления матки играет питание. Работа желудочно-кишечного тракта в стрессовой ситуации для организма подвергается угнетению. Поэтому важно придерживаться принципов правильного питания для положительного действия на ЖКТ.

Также врачи рекомендуют рациональную физическую нагрузку. Начиная со второго дня после операции, пациентке показано ежедневно ходить. Легкие физические упражнения и дыхательная гимнастика являются эффективными способами адаптировать организм. Однако важно помнить, что нельзя перенапрягаться и делать упражнения, которые требуют усилия.

Последствия позднего периода

Существуют и определенные осложнения после операции Вертгейма, развивающиеся в отдаленном периоде:

- Эмоциональные проблемы: страх перед возможными изменениями внешности и утратой полового влечения (ведь яичники удалены, а значит, уровень половых гормонов изменен), переживания по поводу невозможности забеременеть, некрасивый рубец на передней брюшной стенке.

- Спаечный процесс брюшной полости.

- Климакс.

- Опущение влагалища.

- Образование забрюшинных лимфокист.

Переживания женщины по поводу последствий гистерэктомии вполне объяснимы. Поэтому в послеоперационном периоде очень важны поддержка и понимание близких.

С некоторыми осложнениями (послеоперационный рубец, невозможность иметь детей) приходится только смириться. С другими же страхами можно и нужно бороться, так как зачастую они необоснованны. Удаление яичников не влечет за собой каких-то кардинальных изменений во внешности или сексуальной сфере. Однако возможно появление дискомфорта во время полового акта в случае, если после гистерэтомии оставлена слишком короткая культя влагалища.

Спайки после операции Вертгейма формируются так же, как и после любого полостного хирургического вмешательства. Это обусловлено травматизацией брюшины в ходе операции, что ведет к формированию соединительнотканных тяжей между ее листами и внутренними органами.

Спаечный процесс в брюшной полости может стать причиной болей в животе, нарушений мочеиспускания и дефекации, а в ряде случаев даже приводить к кишечной непроходимости. Для профилактики образования спаек в послеоперационном периоде важны ранняя активизация больного и проведение физиотерапии уже в первые сутки после операции.

Климакс после гистерэктомии возникает вследствие удаления яичников. Послеоперационная менопауза переносится тяжелее естественно, потому что в данном случае гормональная перестройка происходит резко. Для уменьшения неприятных ощущений применяется заместительная гормонотерапия.

А опущение влагалища после операции Вертгейма становится возможным по причине повреждения связочного аппарата (необходимое условие для выполнения гистерэктомии) и смещения органов малого таза на место отсутствующей матки. Для профилактики подобного осложнения пациентке рекомендуется выполнение специальной гимнастики, ношение бандажа, ограничение физических нагрузок не менее 2-х месяцев после операции.

Нередко в забрюшинном пространстве формируется лимфокиста после операции Вертгейма. Лечение ее хирургическое. Однако гораздо эффективнее предотвратить появление данного осложнения еще на этапе операции, чем лечить. С этой целью применяются различные методы дренирования забрюшинного пространства.

Когда назначают операцию Вертгейма при РШМ

Последнее обновление статьи 07.12.2019

Методы хирургического лечения рака шейки матки (РШМ) получили широкое распространение и научное обоснование в начале ХХ века. Значительный вклад в терапию онкологических патологий репродуктивной системы внес Эрнест Вертгейм. По его методу и сегодня проводится большинство операций при РШМ. Операция при раке шейки матки является самостоятельным или применяется в комплексном лечении.

Методы диагностики

При проведении подготовительных мероприятий к операции Вертгейма врач должен с высокой степенью точности знать распространенность онкогенеза (локализация, площадь, глубина), морфофункциональное состояние прилежащих структур, спрогнозировать компенсаторные возможности организма пациентки. Для решения этих задач выполняются следующие исследования:

- осмотр с помощью гинекологических зеркал;

- бимануальное ректовагинальное;

- УЗИ урогенитальной и лимфодренажной систем;

- рентгенография;

- цисто-, гистеро- и кольпоскопия;

- осмотр прямой и нижних отделов сигмовидной кишки с помощью ректороманоскопа.

При необходимости может быть назначено расширенное обследование почек, мочевого пузыря, толстой кишки и других органов брюшины и малого таза.

Данные, полученные при КТ, МРТ, ПЭТ, лапароскопии, помогают увеличить информативность методов исследования, но их результат не является основанием для пересмотра стадии РШМ.

Стадия устанавливается по результатам первичного обследования пациентки и впоследствии не подлежит изменению.

Подготовка к операции

Онкология может быть спровоцирована или протекать на фоне инфекционного процесса острой или хронической формы. Важным этапом предоперационной подготовки является санация обнаруженных очагов.

Для обеспечения беспрепятственного доступа к операционному полю и профилактики осложнений в послеоперационном периоде делают очистку ЖКТ.

При наличии риска тромбообразования назначают профилактическое лечение с использованием антиагрегантных средств.

Краткое описание метода

Операция, по сути, является расширенной экстирпацией (тотальной гистреэктомией) матки с придатками (или без них), частью влагалища, околоматочной клетчатки и прилежащих лимфатических узлов. На этапе подготовки к хирургическому вмешательству во влагалище пациента устанавливается марлевый тампон, производится катетеризация для отвода мочи.

Проводится операция под общим наркозом, эпидуральной анестезией или при сочетании этих методов. Больная располагается на операционном столе, установленном под углом 30-45° с приподнятым тазом и опущенным головным концом (положение Тренделенбурга). Чрезбрюшинный доступ обеспечивается срединным лапаротомным или поперечным (в случае ожирения пациентки) разрезом.

Врач ревизует (осматривает) органы, структуры, системы перитонеального и ретроперитонеального пространства. В зависимости от состояния органа, наличия и локализации метастазов, хирург:

- накладывает клеммы на связки фиксирующего аппарата матки и яичников, натягивая их, и производит их рассечение;

- слегка освобождает и смещает мочевой пузырь;

- удаляет маточные общие и наружные лимфоузлы с окружающей жировой тканью. При наличии вторичных очагов канцерогенеза иссекает все тазовые лимфоузлы;

- отделяет и обходит верхнюю пузырную артерию;

- маточные сосуды рассекает и легирует (перевязывает);

- производит освобождение и смещение прямой кишки;

- матку отделяет, рассекает и перевязывает кардиальные связки;

- мату, после проведения этих этапов операции, фиксирует исключительно половой трубкой;

- производит частичную (на любом уровне) или тотальную резекцию влагалища. Верхнюю треть половой трубки удаляет в обязательном порядке;

- после изъятия внутренних репродуктивных органов ушивает культи, осушает операционное поле;

- оставшуюся часть листка мезосальпинкса фиксирует швами к тыльной стенке влагалища, а брюшину, покрывающую мочевой пузырь – к фронтальной;

- дренирует полость;

- раневое отверстие в брюшной стенке полностью ушивает.

Заболевание не является приговором – при раке матки операция Вертгейма дает высокую степень выживаемости больных – при IВ стадии без образования вторичных очагов в регионарных (расположенных рядом) лимфоузлах она составляет 85-90%, а при наличии метастазов (IВ-IIА) – 50%.

Онкологические больные с осложненным РШМ и лимфогенным метастатическим процессом в тазовых лимфатических железах, глубокой пенетрацией (проникновением) опухолей в стому и клетчатку подлежат проведению радиотерапии или химиолучевого лечения в реабилитационный период. Это повышает их выживаемость до 60%.

Модификации метода

Современные модификации оперативной терапии микроинвазивного РШМ предполагают:

- операцию с сохранением придатков, так как при плоскоклеточном РШМ они вовлекаются в канцерогенный процесс у менее 1% пациентов;

- сохранение части влагалища, так как у больных, поддающихся оперативному лечению, срединная часть половой трубки редко вовлекается в злокачественный процесс, и достаточно удалить ее верхнюю треть;

- тотальную резекцию регионарных лимфоузлов и прилежащей клетчатки, в то время как удаление пристеночных лимфоузлов поясничной области проводится только по показаниям;

- при наличии соответствующих возможностей оставлять латеральную треть кардиальных связок и окружающую их часть паравагинальной клетчатки.

Эти методы позволяют сделать операцию менее травматичной при сохранении ее эффективности.

Осложнения

Хирургия при проведении такой сложной, обширной и инвазивной операции требует от хирурга знаний в смежных специальностях – флебологии, урологии, проктологии, для того, чтобы он мог устранить любые осложнения, возникающие в ходе вмешательства. Распространенными периоперационными осложнениями являются травмы органов (мочевого пузыря и мочеточников, толстой и тонкой кишки), магистральных сосудов, которые специалист устраняет в процессе работы.

На раннем этапе постоперационного восстановления могут возникнуть:

- геморрагия;

- закупорка легочной артерии эмболом;

- блокада просвета кишечника в результате спаечного процесса.

Отсроченные последствия оперативного вмешательства – это:

- образование свищей – уретро-вагинальных и пузырно-вагинальных;

- гипотония и атония детрузора и протоков, приводящих к развитию восходящего инфекционного процесса;

- возникновение лимфоцеле забрюшинного пространства.

Среди послеоперационных осложнений преобладают инфекции как операционного поля (раневая), так и урологических путей. Применение современных методов антибактериальной терапии позволяет снизить риск этого вида осложнений с 77% до 15%.

Спайки после операции возникают из-за образования обширной раневой поверхности, травмирования органов, недостаточного кровоснабжения, гипоксии тканей, скопления жидкости. Они диагностируются в 60-90% случаев и возникают в течение 3 дней после хирургического вмешательства. В 40% случаев спайки после операции являются причиной хронических тазовых болей.

Что говорят об операции Вертгейма

Для радикального избавления от рака шейки или тела матки применяется операция Вертгейма. Отзывы о ней различны.

Врачи и пациенты отмечают положительные моменты после операции:

- Увеличение продолжительности жизни.

- Гарантированное отсутствие заболеваний матки, в том числе онкологических.

- Контрацепция, не допускающая даже небольшой вероятности нежелательной беременности.

- Операция не снижает работоспособности, есть возможность вернуться к полноценной жизни.

- Невозможность иметь детей.

- Некрасивый рубец на передней брюшной стенке.

- Возможность осложнений, как ранних, так и отдаленных (рассмотрены выше).

Удаление матки с использованием операции Вертгейма

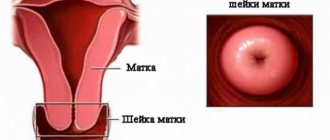

Операция Вертгейма – это вмешательство, которое проводится в случае наличия онкопатологии шейки матки. Это заболевание характеризуется тем, что поражается слизистая оболочка шейки матки в том месте, где эпителий шеечный переходит в эпителий влагалища. Операция подразумевает избавление не только от самой патологии, но и здоровых органов женской половой системы, к которой относят:

- маточные трубы;

- яичники;

- саму матку;

- связки и лимфатические узлы;

- верхнюю треть влагалища.