Гематометра после кесарева – это задержка крови в матке. Она появляется при препятствии на пути оттока послеродовых выделений, спазме шейки, недостаточном сокращении маточной полости. Заподозрить это осложнение можно при внезапном прекращении выделений к концу первой недели, тяжести и боли внизу живота. Подтвердить диагноза помогает гинекологический осмотр, УЗИ и гистероскопия.

Для лечения вначале назначают Окситоцин и препараты для расслабления шейки (Но-шпа, Спазмалгон). При неэффективности применяют вакуум-аспирацию, в очень тяжелом случае может потребоваться удаление матки. Не следует оттягивать визит к врачу и использовать народные средства, так как они не дают нужного результата, но приводят к позднему началу терапии, присоединению и распространению инфекции.

Что означает гематометра после кесарева

Гематометра после кесарева – это скопление крови внутри матки у роженицы из-за препятствия оттоку послеродовых лохий (раневого отделяемого). Последним этапом операции (как и обычных родов) является отслоение детского места (плаценты). В зоне ее прикрепления образуется рана. Для естественного заживления усиливается приток плазмы и клеток крови, лимфы.

В норме выделения становятся жидкими и быстро проходят через шейку, влагалище, а матка сокращается, принимая постепенно дородовый размер. Если на каком-либо этапе очищения маточной полости возникает препятствие, то кровь и остатки последа скапливаются, возникает застой. Эти кровянистые массы являются очень хорошей средой для развития инфекции, что угрожает воспалительным процессом – эндометритом.

Рекомендуем прочитать статью о выделениях после кесарева. Из нее вы узнаете о том, как выглядят лохии после родов, их характере и продолжительности, патологических выделениях и причинах их появления. А здесь подробнее о температуре после кесарева.

Причины появления осложнения

Гематометра может появиться из-за механического препятствия для оттока лохий или недостаточной сократительной способности матки. При таком осложнении у роженицы могут обнаружены быть сразу два и более факторов риска (см. таблицу).

| Группа факторов риска | Причина скопления крови в матке |

| Препятствие на уровне влагалища | Анатомическая (частичное сращение стенок, недоразвитие), отечность |

| Патология шейки | Плохо растяжимая, неготовность к родам, полип, миома или другая опухоль, рубцы, закупорка внутреннего зева крупным сгустком |

| Нарушения свертывания крови | Повышенная кровоточивость из-за тяжелого позднего токсикоза, применения препаратов, болезней печени или крови |

| Снижение сократительной способности матки | Перерастяжение (крупный плод, многоводие, многоплодие), обширный разрез, ручное отделение плаценты, сильная кровопотеря, низкая активность роженицы |

| Заболевания матки | Миома, воспаление, рубец от предыдущего кесарева, операции, перегиб (гиперантефлексия) |

Симптомы у мамы

Чаще всего развитие гематометры отмечается к концу первой недели после кесарева. Важной особенностью является отсутствие выраженных проявлений. У мамы могут быть обычные по интенсивности боли внизу живота, нормальное самочувствие и температура.

Единственный признак – это резкое прекращение выделений из матки. В норме лохии к 5-7 дню должны быть, они к этому времени имеют красный или бурый оттенок, потом немного светлеют, но все равно обязательно присутствуют. При хорошей скорости восстановления ожидать их исчезновения нужно только к концу 3 недели после кесарева.

Женщине сложно самостоятельно обнаружить ранние симптомы гематометры, поэтому перед выпиской из роддома проводят осмотр на гинекологическом кресле.

При обследовании выявляют со стороны матки:

- болезненность при пальпации (прощупывании) и попытку смещения;

- увеличение размера или недостаточное уменьшение;

- высокое стояние дна;

- отклонение в сторону от обычного расположения;

- тестообразную консистенцию.

Болезненность матки при пальпации (прощупывании)

У роженицы возможен также и отек, синюшность промежности или половых губ, входа во влагалище. Шейка закрыта полностью или бывает немного приоткрыт наружный зев, но крови или других выделений на нем нет.

Новое в лекарственной профилактике коагулопатического кровотечения при оперативном родоразрешении

Операция кесарева сечения относится к одной из наиболее часто выполняемых в настоящее время в акушерской практике. Во многом это обусловлено стремлением акушеров-гинекологов предупредить развитие тяжелых осложнений для матери и новорожденного. По данным ряда авторов, увеличение количества абдоминальных родоразрешений позволило в мире снизить материнскую смертность на 38%, перинатальную инвалидность – на 16%, а в нашей стране – на 27% и 12% соответственно [1–5]. В различных странах мира частота абдоминального родоразрешения варьирует в широких пределах [2–4, 6]. В нашей стране, по данным различных авторов, частота кесарева сечения составляет 24–67% и зависит от уровня и профиля оказания медицинской помощи [3, 6]. Как и при любом виде оперативного вмешательства, при проведении операции кесарева сечения могут возникнуть осложнения, в частности кровотечение [4, 7–10]. Поэтому в акушерской практике для профилактики и лечения кровотечения, возникшего в родах и в послеродовом периоде, применяют различные способы и методы его остановки с учетом причин, приведших к нему [7–11]. Ряд авторов в период развившегося маточного кровотечения, связанного с гипотонией матки, рекомендуют на нее накладывать компрессионные швы [10, 11]. Другие авторы предлагают при интраоперационном кровотечении из матки проводить ее деваскуляризацию путем прошивания основных сосудов, питающих матку [4, 9]. Однако следует отметить, что указанные методы хирургического гемостаза выполняются при уже развившемся маточном кровотечении и носят лечебный, а не профилактический характер. Кроме того, при выполнении хирургической контракции могут наблюдаться прорезывание мягких тканей и провисание швов, а во время перевязки сосудов матки существует высокий риск повреждения крупных сосудов и смежных органов (мочеточника, мочевого пузыря, кишечника). Известен способ профилактики кровотечения при кесаревом сечении с использованием баллонной тампонады матки [12]. Однако в некоторых работах отмечается, что при указанном методе не всегда наблюдается длительный положительный гемостатический эффект [3, 9]. Существует способ снижения кровопотери, при котором проводится кратковременная (до 40 мин) эндоваскулярная окклюзия общей подвздошной артерии, позволяющая во время операции уменьшить кровоснабжение внутренних половых органов, в т. ч. и матки, и тем самым снизить интраоперационную кровопотерю [9]. Несмотря на очевидные выраженные преимущества вышеописанного способа, существуют и определенные ограничения его широкого применения на практике, к которым следует отнести необходимость наличия дорогостоящей аппаратуры, отдельного специализированного помещения для проведения манипуляции по катетеризации и эмболизации сосудов, специально обученного медицинского персонала, достаточного времени оперативного вмешательства и анестезиологического пособия. Известен способ профилактики гипотонического маточного кровотечения в раннем послеоперационном или послеродовом периоде с использованием простагландинов [11, 13]. Однако данный способ направлен на предупреждение кровотечения, связанного с нарушением сокращения матки в раннем послеродовом или послеоперационном периодах. Известно, что беременность, родовой стресс и болевой компонент способствуют повышению фибринолитической активности крови родильниц, поэтому для профилактики и лечения акушерского кровотечения, наряду с комплексной инфузионной и утеротонической терапией, по мнению некоторых исследователей, необходимо применение и антифибринолитических средств [14–16]. Существует способ предупреждения коагулопатического кровотечения и повышенной кровопотери в раннем послеродовом периоде, при котором за 60 мин до ожидаемого окончания родов однократно в/в капельно вводят антифибринолитическое средство – 0,75 г транексама в разведении с 200 мл 0,9% раствора хлорида натрия [16]. Как уже было отмечено, этот способ использовался для родильниц, родоразрешенных через естественные родовые пути. Для предупреждения развития коагулопатического кровотечения и уменьшения кровопотери в периоперационном периоде у пациенток, имеющих нарушения в свертывающей системе крови, нами был разработан способ профилактики коагулопатического кровотечения при операции кесарева сечения (приоритетная справка на изобретение № 2016129336 (045647) от 18.07.2016 г.). В настоящем исследовании была поставлена цель – оценить эффективность интраоперационного сочетанного применения препаратов глюконата кальция (10 мл 10% раствора) и транексамовой кислоты (1,0 г) при абдоминальном родоразрешении пациенток, имеющих нарушения фибринолитического звена системы свертывания крови.

Материал и методы

Под проспективным наблюдением находились 160 пациенток. Все женщины относились к группе риска по развитию коагулопатического кровотечения, с учетом акушерско-соматического анамнеза и статуса и/или изменений в лабораторных показателях системы свертывания крови. Следует отметить, что всем пациенткам кесарево сечение проводилось одной хирургической бригадой по одинаковой методике. Пациентки были разделены на следующие группы/подгруппы по 40 человек в каждой. 1-ю группу (основную) сформировали беременные женщины, которым во время кесарева сечения согласно разработанному способу, указанному в авторском изобретении, в период проведения разреза передней брюшной стенки последовательно в/в струйно в периферическую вену вводили 10 мл 10% раствора глюконата кальция и 10 мл (1 г сухого вещества) транексамовой кислоты. 2-я группа (сравнения) включала 2 подгруппы, в каждой из которых также было по 40 женщин. Подгруппу 2А образовали пациентки, у которых с профилактической целью во время кесарева сечения в/в струйно вводили только 10 мл 10% раствора глюконата кальция. Подгруппу 2Б сформировали женщины, которым в начале операции кесарева сечения в/в струйно вводили только 10 мл препарата транексамовой кислоты (1 г сухого вещества). 3-ю группу (контрольную) составили 40 пациенток, у которых вышеуказанные препараты с профилактической целью во время кесарева сечения не применялись. Всем пациенткам для профилактики гипотонического кровотечения согласно базовому федеральному протоколу выполнения кесарева сечения в ходе операции вводили утеротоническое средство – окситоцин. Наблюдаемые нами женщины были сопоставимы по возрасту (средний возраст – 28,3±1,7 года), экстрагенитальной патологии и данным акушерско-гинекологического анамнеза. Для оценки эффективности разработанного способа проводилось комплексное клинико-лабораторное и инструментальное обследование пациенток до операции, на 1-е и 3-и сут послеоперационного периода. Объем кровопотери оценивался с помощью гравиметрического метода, мерной емкости и по изменениям лабораторных показателей (гемоглобина и гематокрита) в послеоперационном периоде. Проводилось изучение гемограммы (Hb – гемоглобин, Ht – гематокрит и др.), гемостазиограммы (ВСК – время свертывания крови, ПТИ – протромбиновый индекс, АЧТВ – активированное парциальное (частичное) тромбопластиновое время, РКМФ – растворимые комплексы фибрин-мономеров, ТВ – тромбопластиновое время, АТ–III – антитромбин-III, МНО – международное нормализованное отношение и др.) и содержание кальция в крови с последующим сравнением полученных данных с известными физиологическими значениями (табл. 1).

Результаты

Количество интраоперационной (прямой) кровопотери у пациенток 1-й группы составило 497±13,0 мл, у пациенток 2А, 2Б подгрупп и 3-й группы – 613±17, 570±10, 1100±120,0 мл соответственно (p≤ 0,05). У пациенток 1-й группы количество сукровичного отделяемого из матки в первые 3 дня послеоперационного периода ежедневно составляло 20 мл, к моменту выписки – на 4-е сут –10 мл, т. е. общая непрямая кровопотеря в послеродовом периоде в этой группе была 70 мл. В 2А и 2Б подгруппах общая непрямая кровопотеря составила 110 и 85 мл соответственно. При этом у пациенток 3-й группы количество послеродовых кровянистых выделений в первые 3 дня ежедневно приближалось к 60 мл, а к моменту выписки из акушерского стационара – 40 мл, т. е. в этой группе общая непрямая кровопотеря в послеродовом периоде составила 220 мл. Следует отметить, что массивная кровопотеря в объеме 1800–2000 мл, обусловленная гипотонией матки, отмечалась у 2 пациенток из группы сравнения. Таким образом, у пациенток, у которых во время операции кесарева сечения одновременно и комплексно использовали глюконат кальция и транексамовую кислоту, общая периоперационная кровопотеря была в среднем на 40,6% меньше, чем у тех пациенток, у которых данные препараты с профилактической целью не применялись или применялся по отдельности только глюконат кальция, либо препарат транексамовой кислоты. У всех исследуемых пациенток до операции наблюдались близкие и неблагоприятные изменения в показателях свертывающей системы крови (табл. 2). После совместного использования препаратов глюконата кальция и транексамовой кислоты в сравнении с отдельным применением глюконата кальция или транексамовой кислоты, а также с результатами исследования пациенток, у которых ни один из вышеуказанных препаратов не применялся, были выявлены следующие особенности.

Наиболее клинически эффективным оказалось комплексное применение глюконата кальция и транексамовой кислоты у пациенток 1-й (основной) группы в сравнении с пациентками других групп (сравнения и контроля). Клинически менее эффективным в сравнении с пациентками из 1–й группы являлось отдельное применение вышеуказанных препаратов у наблюдаемых из 2-й группы. Однако кровопотеря у пациенток в группе сравнения была меньше, чем у женщин из группы контроля. Как видно из таблицы 2, применение глюконата кальция способствует сохранению стабильного значения кальция в крови у пациенток 1-й группы и 2А подгруппы, тогда как в 2Б подгруппе и 3-й группе отмечается снижение уровня данного элемента в послеоперационном периоде, что подтверждает и отсутствие возмещения этого иона в данных группах. Применение транексамовой кислоты у пациенток 1-й группы и 2Б подгруппы ускоряло блокировку механизма активации и превращения профибринолизина (плазминогена) в фибринолизин (плазмин), что способствовало снижению кровопотери в периоперационном периоде. При этом в 1-й группе кровопотеря была наиболее минимальной, т. к. повышение гемостатического эффекта достигалось синергическим действием двух препаратов: глюконата кальция и транексамовой кислоты. У пациенток 3-й группы положительные изменения показателей системы свертывания крови не наблюдались, что и выражалось в более значительной кровопотере в этой группе в сравнении с другими. Следует отметить, что пациентки, получавшие препараты глюконата кальция и транексамовой кислоты, в отличие от наблюдаемых родильниц других групп, отмечали очень раннее улучшение общего состояния после общего эндотрахеального наркоза – уже через 3 ч после окончания операции кесарева сечения. Данное состояние связано с анальгетической, противовоспалительной и иммуностимулирующей активностью глюконата кальция и транексамовой кислоты, которые активизируют восстановительные процессы в организме после перенесенного родового стресса и медикаментозного наркоза [15, 17, 18]. Следует отметить, что каких-либо аллергических реакций и других нежелательных эффектов применения глюконата кальция и транексамовой кислоты при вышеуказанном способе мы не наблюдали. Применение на практике разработанного способа профилактики является экономически целесообразным, т. к. способствует предупреждению интра- и послеоперационных осложнений, а также сокращает дни пребывания в стационаре (3,5±1,5 и 4,8±2,4, 3,7±2,1 и 6,1±2,2 койко-дня по группам соответственно).

Обсуждение

Предлагаемый способ профилактики направлен на предупреждение развития коагулопатического кровотечения и уменьшение кровопотери в периоперационном периоде при абдоминальном родоразрешении. Указанный в изобретении технический результат достигается тем, что при выполнении разреза передней брюшной стенки во время кесарева сечения в/в струйно в периферическую вену вводят последовательно 10 мл 10% раствора глюконата кальция и 10 мл препарата транексамовой кислоты, содержащего 1 г сухого вещества. Предлагаемая дозировка вышеуказанных препаратов является наиболее оптимальной для достижения быстрого лекарственного гемостаза в периоперационном периоде, а также безопасной не только для оперируемой пациентки, но и для новорожденного, т. к. максимальная концентрация лекарственных веществ в организме матери отмечается после извлечения плода из матки. Механизм действия глюконата кальция заключается в усилении коагуляции и быстром тромбировании дефекта сосудистой стенки [19–21]. Это связано с тем, что ионы кальция относятся к IV плазменному фактору свертывающей системы крови и играют определенную роль в последовательной активации других плазменных факторов свертывания (II, III, Va, Xa, XIa, XIIa, XIIIa) [19, 21]. Кроме того, кальций принимает участие в сокращении гладкой мускулатуры тела матки, что положительно сказывается на профилактике ее гипотонии [19, 21]. Фармакокинетика другого препарата, который используется в данном изобретении, заключается в том, что транексамовая кислота препятствует переходу профибринолизина (плазминогена) в фибринолизин (плазмин), т. е. транексамовая кислота угнетает фибринолитическую активность системы гемостаза и замедляет рассасывание образовавшегося тромба в поврежденном сосуде [14]. Использование транексамовой кислоты не повышает системный коагуляционный потенциал крови у беременных женщин. Следовательно, вероятность развития тромбоза у данной категории беременных не выше, чем у пациенток, не принимавших данный препарат [22–24]. Применение препарата транексамовой кислоты способствует снижению кровоточивости тканей во время и после операции, сокращению объема кровопотери, а следовательно, и потребности в трансфузии донорских эритроцитов [17, 25]. Дополнительным важным фармакологическим свойством транексамовой кислоты является ее противовоспалительное действие, которое обусловлено подавлением образования кининов, провоспалительных цитокинов (фактора некроза опухоли, интерлейкина-1, интерлейкина-2) и других активных пептидов, участвующих в воспалительных и аллергических реакциях [18, 24, 26]. Отличительной особенностью предлагаемого способа является применение оптимальной дозы 2 препаратов (10 мл 10% раствора глюконата кальция и 10 мл транексамовой кислоты) во время выполнения операции кесарева сечения, что позволяет предупредить коагулопатическое кровотечение, снизить интраоперационную кровопотерю, а также развитие послеоперационных осложнений. Преимуществом указанного способа является то, что используемые лекарственные препараты, имеющие различные фармакологические точки приложения в системе гемостаза, последовательно дополняют друг друга на разных его уровнях. Кальций ускоряет образование тромба в поврежденных сосудах миометрия, а транексамовая кислота препятствует образовавшемуся тромбу быстро лизироваться [18, 19]. В целом это позволяет оптимизировать параметры свертывающей системы крови и уменьшить кровопотерю у пациенток, как и было представлено в данном исследовании. Считаем важным то, что указанные препараты применяются комплексно. Это способствует достижению максимального гемостатического эффекта. Дополнительным преимуществом является то, что разработанный способ можно применять как в плановом порядке, так и при экстренно выполняемой операции кесарева сечения, т. к. используемые препараты применяются непосредственно в начале операции, при выполнении разреза передней брюшной стенки. Практическая значимость предложенного способа заключается не только в клинической эффективности, но и в фармакоэкономической целесообразности, что выражается в применении суммарно наименьшего количества препаратов во время и после кесарева сечения ввиду предупреждения развития периоперационных осложнений. При этом в целом уменьшается лекарственная нагрузка на организм женщины, сокращается число дней пребывания пациентки в стационаре. Это является экономически выгодным как для медицинского учреждения в частности, так и для системы здравоохранения в целом. Реализация предложенного способа профилактики коагулопатического кровотечения при операции кесарева сечения иллюстрируется следующими клиническими примерами.

Пример 1

Пациентка К., 28 лет.

Настоящая беременность 4-я, осложнилась преэклампсией тяжелой степени. В анамнезе 1-я беременность завершилась оперативным родоразрешением из-за нарастания степени тяжести гестоза, 2-я и 3-я беременности прерваны по желанию женщины на малых сроках. Среди гинекологической патологии отмечалась дисфункция яичников с нарушением менструального цикла. Данная беременность протекала на фоне хронического пиелонефрита в стадии нестойкой ремиссии и нарушения жирового обмена II степени. Гестационный период сопровождался многоводием. Клинические данные об осложненном течении беременности, эндокринная и соматическая патология, а также лабораторные данные о наличии гипокальциемии, гиперкоагуляции и замедлении фибринолиза позволили отнести пациентку к группе высокого риска по развитию коагулопатического кровотечения в родах и раннем послеродовом периоде. Пациентке в экстренном порядке проведена операция кесарева сечения, показаниями к которой являлись тяжелая степень преэклампсии и рубец на матке после предыдущего оперативного родоразрешения. Во время кесарева сечения при выполнении разреза передней брюшной стенки в/в струйно последовательно были введены 10 мл 10% раствора глюконата кальция и 10 мл транексамовой кислоты, содержащей 1 г сухого вещества. Интраоперационная кровопотеря согласно гравиметрическому методу составила 490 мл. Во время операции были отмечены хорошее сокращение матки и отсутствие маточного кровотечения. Последующее наблюдение за пациенткой в течение 3 сут показало нормальную инволюцию матки и тенденцию к уменьшению послеродовых выделений. Результаты лабораторного исследования (гемограммы и гемостазиограммы) представлены в таблице 3. Как видно из таблицы 3, в гемограмме имеются статистически достоверные изменения в сторону понижения всех показателей в течение 1-х сут после операции, за исключением вязкости крови. Это свидетельствует о том, что имела место кровопотеря, как и при любом хирургическом вмешательстве. Однако через 3 сут после операции данные показатели стабилизировались, за исключением гематокритного числа, т. к. для восстановления этого показателя необходимо более длительное время. Указанная положительная тенденция объясняется применением в начале операции препаратов глюконата кальция и транексамовой кислоты, которые оказали выраженное гемостатическое действие, снизили интраоперационную кровопотерю, предупредили развитие кровотечения и нарушение сократительной деятельности матки. Из таблицы 3 видно, что те показатели гемостазиограммы (фибриноген, РКМФ, АТ-III, XIIa-зависимый фибринолиз, кальций, Д-димер, МНО), которые свидетельствовали до операции о «готовности» организма к повышенной кровопотере, на фоне приема препаратов глюконата кальция и транексамовой кислоты имели положительные изменения в динамике. Кроме того, показатели гемограммы у данной родильницы подтверждали невысокую интраоперационную кровопотерю.

Следует отметить, что через 3 ч после проведенного хирургического вмешательства, выполненного под эндотрахеальным общим наркозом, пациентка была активизирована. Это связано с противовоспалительными, анальгезирующими и антиаллергическими свойствами транексамовой кислоты за счет подавления образования кининов и других активных пептидов, что оказывает благоприятное действие при защите от операционного стресса и предупреждает развитие или прогрессирование синдрома полиорганной недостаточности. Кроме того, ионы кальция, возбуждая симпатическую нервную систему организма, способствуют усилению выделения надпочечниками адреналина, тем самым повышая устойчивость организма к развитию инфекционно-воспалительной реакции. Пациентка была выписана на 4-е сут послеоперационного периода, т. е. через 4 дня после операции кесарева сечения.

Пример 2

Повторнородящая пациентка Е., 28 лет,

без репродуктивных потерь в анамнезе, поступила в акушерский стационар с диагнозом: «Беременность 38 нед. Тяжелая степень преэклампсии. Смешанное ягодичное предлежание плода. Крупный плод. Ожирение II степени». Операция кесарева сечения проведена в экстренном порядке ввиду совокупности вышеуказанных гестационных осложнений. Во время операции препараты глюконата кальция и транексамовой кислоты не использовались. Интраоперационная кровопотеря составила 980 мл. Анализ показателей гемограммы, гемостазиограммы, а также методы оценки кровопотери до операции, на 1-е и 3-е сут послеоперационного периода подтвердили высокую интраоперационную кровопотерю и сохраняющиеся изменения гемостазиограммы (табл. 4). Таким образом, при сходных клинических ситуациях, указанных в примерах 1 и 2, общая кровопотеря у родильницы в данном случае была в 1,9 раза выше, чем у пациентки из предыдущего клинического примера, где использовался разработанный способ профилактики.

Пример 3

Первобеременная пациентка М., 26 лет,

поступила в акушерский стационар для планового оперативного родоразрешения в связи с симфизитом и наличием крупного плода в сроке 39 нед. беременности. Беременность протекала на фоне анемии II степени (Hb – 86 г/л), частых простудных заболеваний (4 раза при данной беременности), угрозы прерывания беременности. Среди гинекологической патологии были отмечены хронический аднексит, первичное бесплодие, по поводу чего в прегравидарном периоде проводилось специфическое лечение. По результатам обследования отмечались изменения показателей свертывающей системы крови, что позволяло отнести данную пациентку к группе высокого риска по развитию коагулопатического кровотечения. Во время кесарева сечения был применен разработанный вышеописанный способ. Интраоперационная кровопотеря составила 510 мл. Общее состояние родильницы и показатели крови подтвердили незначительную кровопотерю во время операции кесарева сечения.

Пример 4

Первородящая пациентка З., 27 лет,

поступила на плановое родоразрешение с диагнозом: «Беременность 40 нед. Преэклампсия умеренно выраженная. Многоводие. Грыжа межпозвоночного диска». Данная беременность осложнилась анемией I степени (Hb – 91 г/л), гестационным пиелонефритом и частыми простудными заболеваниями. В совокупности указанная акушерская и соматическая патология, а также изменения в гемостазиограмме (ВСК по Lee–White – 11 мин; XIIa-зависимый фибринолиз – 12,4 мин; ТВ – 19 с, МНО – 3,0) позволили отнести роженицу к группе высокого риска по кровотечению в периоперационном периоде. Выполнена операция кесарева сечения с учетом невозможности родоразрешения через естественные родовые пути ввиду сопутствующей экстрагенитальной патологии. Интраоперационная кровопотеря составила 1100 мл. При близких клинических ситуациях, указанных в примерах 3 и 4, кровопотеря во время хирургического родоразрешения пациентки, где не использовался разработанный способ профилактики, была в 1,5 раза выше, чем у беременной женщины, у которой применялись препараты глюконата кальция и транексамовой кислоты. При этом, как видно из примеров 1 и 3, при применении предложенного способа как у первородящей, так и у повторнородящей максимально снижается кровопотеря и не возникает обильного кровотечения при кесаревом сечении. Кроме того, невысокая интраоперационная кровопотеря способствовала улучшению соматического состояния родильниц в послеоперационном периоде и ранней выписке из акушерского стационара. Для сравнения эффективности комплексного применения глюконата кальция и транексамовой кислоты и их раздельного применения приведем следующие два клинических примера.

Пример 5

Повторнородящая пациентка Я., 28 лет,

поступила на оперативное родоразрешение с диагнозом: «Беременность 39 нед. Преэклампсия умеренно выраженная. Неполноценный рубец на матке. Крупный плод. Ожирение II степени. Операция кесарева сечения проведена ввиду совокупности вышеуказанных гестационных осложнений. В начале операции в момент разреза передней брюшной стенки вводили 10 мл 10% раствора глюконата кальция. Интраоперационная кровопотеря составила 600 мл.

Пример 6

Первородящая пациентка А., 27 лет,

поступила в акушерский стационар с диагнозом: «Беременность 35 нед. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. Дихориальная диамниотическая двойня». Данная беременность осложнилась анемией I степени (Hb – 91 г/л) и частыми угрозами прерывания беременности на разных сроках гестации. Уровень гемоглобина до операции составил 88 г/л. Кровопотеря до операции составила 200 мл. Наличие указанной акушерской и соматической патологии, а также изменений в лабораторных показателях свертывающей системы крови (АТ-III – 128%, XIIa-зависимый фибринолиз – 12,34 мин; ТВ – 19 с; МНО – 3,5) позволили отнести роженицу к группе высокого риска по кровотечению в периоперационном периоде. В экстренном порядке выполнена операция кесарева сечения. В начале операции было введено в/в струйно 10 мл (1 г сухого вещества) транексамовой кислоты. Интраоперационно подтверждена отслойка нормально расположенной плаценты в объеме 15%. Кровопотеря во время операции составила 560 мл. Как видно из примеров 5 и 6, объем кровопотери в 1,1 раза превышает этот показатель при отдельном использовании препаратов глюконата кальция и транексамовой кислоты, по сравнению с комплексным применением указанных препаратов при выполнении операции кесарева сечения.

Заключение

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что при использовании предлагаемого нами способа профилактики достигается: – предупреждение развития коагулопатического кровотечения во время операции кесарева сечения; – уменьшение периоперационной кровопотери; – быстрое восстановление общего состояния пациентки в послеоперационном периоде; – сокращение сроков пребывания пациентки в стационаре. Рекомендуем разработанный способ профилактики коагулопатического кровотечения при операции кесарева сечения использовать в практической работе.

Опасность гематометры

Если скопление крови не выявлено на начальном этапе, то присоединяется инфекция, тогда состояние женщины ухудшается:

- боли внизу живота из ноющих становятся схваткообразными, отдают в поясницу, копчик и промежность (похожи на родовые схватки);

- бывает распирание и тяжесть внизу живота;

- отмечается сильная слабость, потемнение в глазах, головокружение, тошнота;

- мочеиспускание и опорожнение кишечника болезненное;

- повышается температура до 38,5-40 градусов;

- возникает озноб и потливость;

- кожа бледная;

- ускоряется пульс до 95-110 ударов за минуту в покое;

- выделения приобретают мутный, гноевидный характер и неприятный запах.

Все эти признаки означают развитие гнойно-воспалительного процесса – метроэндометрита. Он угрожает распространением инфекции по брюшной полости, на органы малого таза, в кровь (сепсис).

Такие последствия требуют длительной антибактериальной терапии, прекращения кормления грудью из-за опасности препаратов для ребенка. Возможно и бесплодие, хроническая боль внизу живота у женщины в отдаленном периоде.

В тяжелых случаях требуется удаление матки и придатков. Запущенные формы эндометрита с септическим шоком бывают причиной смертельного исхода.

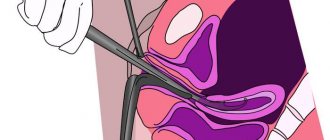

Диагностика гематометры после кесарева сечения: УЗИ, осмотр

Первые признаки гематометры после кесарева сечения обычно обнаруживает гинеколог при осмотре роженицы: болезненная и увеличенная матка, смещенная от нормального положения, с ограниченной подвижностью. При исследовании с вагинальным зеркалом врач может увидеть отечную и спазмированную шейку. После этого обычно сразу же женщину направляют на УЗИ для выявления осложнения и его причины.

Ультразвуковые симптомы:

- наличие внутри матки жидкости;

- зона с неоднородной или повышенной эхогенностью близи выхода из матки;

- увеличенный объем маточной полости;

- расстояние от передней до задней стенки 3-5 см;

- смещение матки при большом скоплении лохий.

УЗИ (гематометра после кесарева)

Возможное наличие крови в маточных трубах, тогда обнаруживают их утолщение. Часто удается сразу установить и уровень задержки оттока – сгусток крови, изменения шейки, миома, анатомические аномалии.

Наиболее точным методом диагностики считается гистероскопия – осмотр матки зондом с камерой на конце. При закупорке шейки под ее контролем иногда сразу можно удалить препятствие.

Сколько идет кровь после кесарева сечения и как определить отклонения

Кесарево сечение – это хирургическая операция, цель которой – рассечение матки и извлечение живого ребенка. Операция травматична для женщины, но безопасна для ребенка.

Она назначается, когда женщина не в состоянии разродиться самостоятельно из-за особенностей конституции скелета (узкий таз), из-за неправильного положения плода, целого ряда заболеваний органов малого таза и др.

Женщин, впервые столкнувшихся с послеоперационным маточным кровотечением, волнует вопрос: сколько идет кровь после кесарева сечения и не помешает ли послеродовое состояние маме ухаживать за ее малюткой.

Роды с помощью кесарево сечения – это серьезная операция

Почему возникает кровотечение

Постоперационное маточное кровотечение – процесс естественный, также, как кровотечение, которое возникает после биологических родов. Эти выделения получили название лохии. Вместе с кровью из матки удаляются остатки плаценты, послеродовые ткани. Матка очищается.

В процессе естественных родов, и особенно после кесарева травмируются кровеносные сосуды, питающие матку. В результате, кровь попадает в полость этого органа, а из нее удаляется путем маточного кровотечения.

По мере свертывания крови и по мере заживления травмированных тканей, сосудов, кровотечение будет уменьшаться.

Пугаться, если кровит после кесарева сечения, не надо, но необходимо следить за своим состоянием.

Какие особенности выделений после кесарева

Вначале после кесарева сечения идет кровь красного цвета со сгустками. Такие выделения, напоминающие месячные, продолжаются 3-5 дней. Они очень обильные, в сутки выделяется до полулитры жидкости. Затем выделения уменьшаются, становятся темнее, и в таком виде кровотечение после кесарева сечения продолжается еще около недели, постепенно уменьшаясь в объеме.

Первое время после родов всегда присутствует кровотечение

Затем лохии приобретают прозрачный цвет, с редкими, мажущими проявлениями крови. И в таком виде выделения продолжаются 3-5 недель. Если они остаются прозрачными, не имеют запаха, не приобретают грязно-зеленоватый оттенок, то эти выделения считаются нормальными.

При соблюдении правил гигиены они не должны провоцировать никакого зуда, раздражения и других неприятных ощущений.

Много ли женщина теряет крови

В первые, после рождения ребенка, дни женщина может терять до полулитра жидкости, НО это не значит, что она теряет только кровь. В выделениях помимо крови содержатся:

- Слизь, вырабатываемая в больших количествах всеми железами, находящимися внутри матки и влагалища.

- Отмершие клетки эпителия.

- Остатки плаценты.

- Лимфа.

Таким образом, на долю крови приходится половина выделяемого объема. По мере заживления операционного шва будут затягиваться поврежденные в результате кесарева сечения кровеносные сосуды, и выделения будут светлеть.

Потеря крови компенсируется самопроизводством крови. Но все-таки, нужно учитывать, что объем крови в русле женщины снижен, она может чувствовать слабость легкие головокружения. В этот период ей полезно есть больше яблок, употреблять немного шоколада.

При кровопотере рекомендовано есть шоколад

Какие сроки восстановления

У каждой женщины все индивидуально. В среднем на послеоперационное восстановление уходит полтора-два месяца. За это время должен затянуться шов, прекратиться лохии. Месячные, скорее всего, восстановятся тогда, когда вы перестанете кормить малыша. В этом тоже заложена мудрость природы. Если мать прекращает кормить своего детеныша, значит, детеныш погиб.

Природа оперативно восстанавливает детородную функцию. Через 2-3 месяца после кесарева восстанавливается полноценная менструация, приходят обычные кровотечения. И женщина может вскоре забеременеть. Пока женщина кормит ребенка, она, как правило, защищена от новых овуляций. Пролактин и окситоцин, вырабатывающие молоко, подавляют выработку эстрогенов.

Кстати, малыши, вскормленные материнским молоком, духовно гораздо ближе к матери, чем искусственники, что упрощает взаимопонимание матери и ребенка в период взросления.

Если молоко у женщины пропало, то начиная интимную жизнь, женщине следует предохраняться от беременности. Должно пройти не менее двух лет до нового зачатия, чтобы матка и другие органы репродукции полностью восстановились для зарождения новой жизни и полноценного вынашивания.

После кесарева надо внимательнее отнестись к контрацепции, с первые 2 года новая беременность не желательна

Когда норма, а когда патология

В этой таблице подведем итог всему вышесказанному.

НормаПатология

| Появляются в первые часы после операции | Не появляются, или через 2-3 дня пропадают |

| Имеют вид кровотечения, обильные, алого цвета, со сгустками | Цвет крови темный |

| Обильность через 3-4 дня уменьшается, цвет крови приобретает темный цвет. | Через неделю лохии обильны, как в первые дни |

| В среднем к концу недели лохии бледнеют, становятся прозрачными, с примесью крови | Появляется примесь гноя, неприятный запах, цвет выделений зеленоватый |

Какие рекомендации

Через 12-24 часа после операции женщине рекомендуется вставать с постели. После выписки женщина не должна сразу бросаться в омут бесконечных дел и забот. Ей и ее новорожденному малышу необходим покой.

Мужчина тоже должен понимать, что женщина ослаблена родами и заботиться о ней, оберегать ее, отказавшись на какое-то время от интимной близости. Женщине нужна в этот период близость эмоциональная.

Она имеет право почувствовать себя слабой, и видеть рядом надежного мужчину.

Женщине, перенесшей кесарево, необходим отдых

У женщины должен быть свой уголок в квартире, где она в любое время может прилечь, отдохнуть. На прикроватном столике должны быть телефон, чтобы при необходимости вызвать врача или позвонить близким, блокнот и ручка, фрукты для перекуса. На кровати должны быть разные подушки для кормления малыша.

Если в доме есть малыши, то желательно их на недельку другую отправить к бабушкам. Ни в коем случае в этот период нельзя заниматься тяжелой работой, поднимать тяжести, заниматься спортом. А вот выходить на свежий воздух с малышом, гулять вы парке полезно и для малыша и для мамы.

К физической работе и спорту можно вернуться не раньше, чем через месяц. К плаванию – когда полностью прекратятся лохии и окончательно заживет шов.

Важно соблюдать гигиену. Нельзя в этот период использовать тампоны, от магазинных прокладок тоже лучше отказаться, и использовать тканевые прокладки, которые нарезаются из хлопковой ткани, и которые можно использовать вторично после стирки.

В этом ролике расскажут, сколько идут выделения после родов:

Не будет лишним посещать врача в этот период раз в 2 недели. По время посещений вы можете поделиться заботой по поводу своего состояния, получить ответы на свои вопросы, рекомендации. Возможно, вам будут назначаться витамины и иммуномодуляторы, другие препараты.

Источник: https://mesyachnie.com/vydelenija/krov-posle-kesareva.html

Кровопотери при родах, связанные с разрывами матки и проблемами плацентарного характера. Чем опасно кровотечение. Методы остановки кровотечений

Появление малыша на свет — радостное событие, которое так не хочется омрачать тревожными размышлениями. Но знания о тех осложнениях, которые могут сопутствовать родам, необходимы — прежде всего, для того, чтобы в критический момент не растеряться и встретить их во всеоружии.

Ведь чем спокойнее ведет себя женщина, и чем лучше она осознает свое состояние, тем больше вероятность благополучного исхода родов и для мамы, и для ребенка. В этой статье речь пойдет об одном из самых грозных осложнений — кровотечении. Оно может развиться во время родов, в раннем послеродовом периоде и даже на последних неделях беременности.

Начавшееся кровотечение представляет серьезную опасность для здоровья (а порой и для жизни) матери и еще не родившегося ребенка.

Гематометра после кесарева: лечение

При выборе способа лечения гематометры после кесарева гинеколог ориентируется на данные обследования, причину скопления крови, наличие воспаления. Часто вначале применяется медикаментозная терапия, при отсутствии результата или выявлении показаний к оперативному лечению необходимо сразу провести хирургическое вмешательство.

Консервативная терапия

Возможности медикаментов при гематометре ограничены, они эффективны только для расслабления шейки (Но-шпа, Платифиллин) и сокращения матки (Окситоцин). К ним могут быть добавлены кровоостанавливающие средства (Транексам, Дицинон). Женщинам рекомендуется:

- умеренная физическая активность (ходьба, лечебная гимнастика);

- холод на низ живота;

- лежать на животе 2-3 раза в день по часу.

К манипуляциям, помогающим оттоку крови, относится расширение шейки и зондирование полости матки. При наличии признаков инфекции обязательно назначают антибиотики.

Хирургическое вмешательство

При большом скоплении крови и неэффективности самостоятельного очищения назначается вакуумная аспирация полости матки. В ходе этой процедуры при помощи «насоса» удаляется жидкость и остатки последа, кровяные сгустки. Затем матка промывается физраствором и антисептиками (обеззараживающими средствами). При необходимости такие очищения проводят 2-3 раза через день.

Реже роженице требуется выскабливание (кюретаж) внутреннего слоя матки или только шеечной части.

Кюретаж

После хирургического вмешательства назначают антибактериальную терапию для предотвращения инфицирования, вводят Окситоцин и противовоспалительные препараты. При тяжелом и распространенном нагноении удаляется матка (возможно и с придатками).

Почему не стоит застой крови после кесарева убирать народными средствами

Известны методы для устранения застоя крови после кесарева сечения, которыми женщины пытаются самостоятельно восстановить отток из матки.

Для этого применяют травы:

- кровоостанавливающие – водяной перец, пастушья сумка, крапива, кора калины;

- повышающие тонус матки – корень девясила, петрушки.

Обычно они не только не эффективны, так как слишком слабо действуют на матку после операции кесарева, но и могут усилить спазм шейки. Не стоит использовать и упражнения (приседания, наклоны) без рекомендаций гинеколога, тепло на живот. Все они при наличии препятствия для оттока крови вызывают еще больший застой лохий.

Отказ от профессиональной помощи очень опасен из-за риска перехода гематометры в эндометрит. Чем дольше откладывать осмотр гинеколога, тем более длительное лечение может понадобиться.

Почему появляются выделения

После операции внутренняя оболочка матки должна прийти в норму. В среднем такой период длится 1,5-2 месяца, если не разовьются осложнения. Кровотечение после кесарева называются лохиями. Они состоят из крови, слизи и отторгнутых частичек эпителия. Появляются они в результате сокращения увеличенной матки, которая начинает возвращаться к прежнему размеру. Наложение швов при кесаревом сечении также приводит к усилению выделений.

После проведенной операции женщине рекомендуется начать двигаться как можно раньше. Это позволит крови и сгусткам быстрее выходить под действием естественной гравитации. Когда роженицу выписывают, то у нее уже не наблюдается алых кровяных выделений, а лохии состоят из слизи и эритроцитов.

Существуют ли методы профилактики для будущих мам

Для того, чтобы снизить риск гематометры, необходимо:

- планирование беременности;

- тщательное обследование для выявления сопутствующих патологий и анатомических особенностей строения половых путей;

- грамотная контрацепция для предупреждения абортов;

- своевременное выявление и лечение гинекологических заболеваний;

- ранняя постановка на учет после наступления беременности и регулярное наблюдение у врача.

Методы контрацепции

Непосредственно после кесарева сечения для профилактики гематометры помогают:

- кормление грудью;

- пузырь со льдом на низ живота 3-4 раза в день;

- предотвращение запоров;

- частое опорожнение мочевого пузыря;

- переворачивание на живот;

- ранняя двигательная активность.

В роддоме обычно врач ежедневно наблюдает за состоянием матки, а после выписки домой женщина должна внимательно следить за объемом выделений. При прекращении их до 3 недель, изменении запаха или повышении температуры, нарастании боли необходимо срочно обратиться к гинекологу.

Рекомендуем прочитать статью об отеках после кесарева. Из нее вы узнаете о том, что означают и как появляются отеки после кесарева, сопутствующих симптомах отеков ног и методах избавления от проблемы. А здесь подробнее о сокращении матки после родов.

Гематометра означает скопление крови, послеродовых лохий в полости матки. Это осложнение важно выявить на самой ранней стадии, тогда для восстановления оттока из матки достаточно спазмолитиков и Окситоцина. В запущенных случаях нужно вводить антибиотики, а иногда приходится удалять матку.

Норма потери крови при кесаревом сечении – Гинеколог

› После кесарева › Самые распространенные осложнения у женщин после кесарева и методы их предупреждения

Оперативные роды в некоторых случаях могут нести в себе угрозу развития осложнений.

Как и любая другая операция, кесарево сечение нередко оборачивается долгим восстановительным периодом и различными осложнениями.

Какие могут быть осложнения после кесарева сечения? Как вовремя распознать симптомы, и какие они бывают? Как ухаживать за швом, и в каких случаях необходимо срочно обратиться к врачу.

Все послеоперационные осложнения делятся на 3 группы:

- Осложнения внутренних органов

- Осложнения шва

- Осложнения от наркоза

Осложнение внутренних органов

Самым распространенным осложнением после кесарева сечения является большая потеря крови. Обычно во время кесарева роженица может потерять большое количество крови, если операция была проведена при помощи вертикального разреза.

Такую технику сегодня применяют крайне редко, но она все же используется при экстренном оперировании. Сильная кровопотеря в этом случае объясняется большим количеством крупных кровеносных сосудов в верхней части матки.

Эти сосуды травмируются, и женщина теряет много крови.

Однако даже экстренная операция может пройти без этого осложнения. Такую технику оперирования должен выполнять только опытный хирург, который вовремя сможет остановить кровотечение. Для того чтобы восполнить кровопотерю роженице сразу после родов восполняют кровь при помощи капельниц. Потеря крови при оперативных родов может достигать 1 л.

Нарушение работы кишечника. Это частое явление вызвано воздействием наркоза на перистальтику кишечника.

Обычно, чтобы избежать запоров, женщине после операции вводят специальные препараты, которые возобновляют работу кишечника. Однако эти препараты не всегда действенны.

Именно по этой причине женщине советуют двигаться, чтобы в кишечнике не образовались спайки и также контролируют, чтобы молодая мама вовремя сходила в туалет.

Спаечный процесс также может сопровождать многих женщин после кесарева в восстановительном периоде. На самом деле спайки образуются из-за активации защитных функций организма после операции.

Так наш организм предупреждает распространение воспалительных процессов. Однако когда спайки образуются в различных внутренних органах, они мешают их нормальному функционированию.

Повышенное образование спаек называется спаечной болезнью.

Для предотвращения спаечной болезни врачи рекомендуют женщинам после операции как можно больше двигаться. Именно двигательная активность позволяет избежать развития спаек в кишечнике и других внутренних органах. Многие мамочки ошибочно полагают, что спайки это невинное осложнение, которое не может негативно отразиться на здоровье в целом.

Однако по результатам последних исследований именно спаечный процесс нередко становится виновником эндометрита и даже бесплодия у женщин, перенесших полостные операции.

Эндометрит это воспалительный процесс стенок матки. Болезнь часто развивается от попадания в матку болезнетворных микробов во время операции. Опасность заболевания заключается в частом бессимптомном протекании. Определить наличие болезни можно по результатам анализов крови и ультразвукового исследования матки.

Шов и его осложнения

Послеоперационные швы от любого хирургического вмешательства могут осложниться даже спустя несколько лет после операции. В первое время за швом нужно тщательно наблюдать и выполнять все рекомендации врача. Какие могут быть осложнения швов:

- Кровотечения и уплотнения. Данные явления могут возникать как от неправильного наложения шва, так и от внешнего повреждения. Если шов наложен неверно и кровеносные сосуды плохо ушиты, кровь из шва может сочиться постоянно. Также могут возникнуть гематомы и уплотнения в шве.

- Гнойный и воспалительный процессы. Это осложнение может развиться от неправильного ухода за швом. В родильном доме швы обрабатывают в соответствии с графиком, но когда женщина возвращается домой, она может нарушать правила обработки. Это и приводит чаще всего к проникновению инфекции в рану и ее воспалению.

- Расхождение швов. Швы могут разойтись по причине попадания инфекции или при несоблюдении рекомендаций по ограничениям физических нагрузок. В послеоперационном периоде женщинам строго запрещено поднимать, что-либо тяжелее ее ребенка. Если женщина дома активно принимается за физическую работу, результат не заставит себя долго ждать – швы разойдутся.

- Свищи. Это явление может развиться как на раннем этапе после операции, так и в течение нескольких лет. Причиной этому могут послужить некачественная лигатура, инфицирование шва или отторжение организмом шовного материала. Свищи представляют собой незаживающие раны круглой формы, из которых периодически выделяется гной или серозная жидкость. Для того чтобы свищ зажил необходимо удалить лигатуру, которая вызвала осложнение. Это может сделать только хирург.

- Келоидный рубец. Это явление представляет собой разрастание рубцовой ткани. Дефект несет в себе только косметическое неудобство. Для жизни и здоровья келоидный рубец опасности не представляет.

Читать также:

Как долго болит живот после кесарева сечения

Осложнения от наркоза

Наркоз независимо от методов введения неизменно оказывает влияние, как на организм матери, так и на организм новорожденного. На малыше анестезия может отразиться угнетением нервной системы, нарушением дыхательной и мышечной активности. Для мамы анестезия грозит такими явлениями как:

- Угнетение сердечного ритма (при общей анестезии)

- Травмы гортани и кашель (при общей анестезии)

- Аспирация (при общей анестезии)

- Низкое артериальное давление (при местной анестезии)

- Боли в пояснице и голове (при местной анестезии)

- Спинальный блок (при местной анестезии)

К сожалению, развитие осложнений от наркоза практически невозможно предупредить. Остается только надеяться на профессионализм и опыт анестезиолога, и свои собственные силы для быстрого восстановления.

Когда нужно обратиться к врачу

Нередко осложнения после кесарева сечения развиваются уже, когда женщина выписывается домой. Для ранней диагностики различных подобных состояний необходимо тщательно следить за своим самочувствием. К врачу нужно обратиться незамедлительно если:

- У вас поднялась температура тела.

- Вы ощущаете сильные боли внизу живота.

- Шов покраснел, и появились выделения.

- У вас общее недомогание в течение 2-х дней.

- Вы чувствуете слабость и озноб.

- У вас нарушение аппетита и сна.

- Ваш пульс учащен.

- Зловонные или гнойные выделения из влагалища.

Данные симптомы развивающихся осложнений могут быть как в родильном отделении, так и уже дома. При возникновении подобных симптомов срочно обратитесь к врачу. Только специалист может выявить истинную причину недомоганий и прописать верное лечение. Помните, самолечение при таки симптомах опасно не только для вашего здоровья, но и для жизни.

https://www.youtube.com/watch?v=olfxHFRP0sI

Также не нужно забывать и о том, что лучшей профилактикой послеоперационных осложнений является четкое соблюдение рекомендаций врача. Все процедуры, прописанные специалистом нужно четко выполнять. Также следите за графиком физической активности. Если вы не будете нарушать предписаний доктора, вы наверняка избежите развития послеоперационных осложнений.

Каждая мама, перенесшая кесарево сечение должна понимать, что от ее ответственности к своему здоровью зависит здоровье ее младенца.

Конечно, совсем не просто дома отказаться о привычного графика жизни. Порой неудобно просить о помощи даже самых родных и близких людей. Именно по этой причине многие мамы нарушают режим физического покоя, что неизменно приводит к развитию нежелательных последствий. Берегите себя. В этом случае выздоровление пойдет намного быстрее, и вы не столкнетесь с осложнениями после кесарева.

Источник: https://ginekologdo.ru/norma-poteri-krovi-pri-kesarevom-sechenii.html